Sinopsis

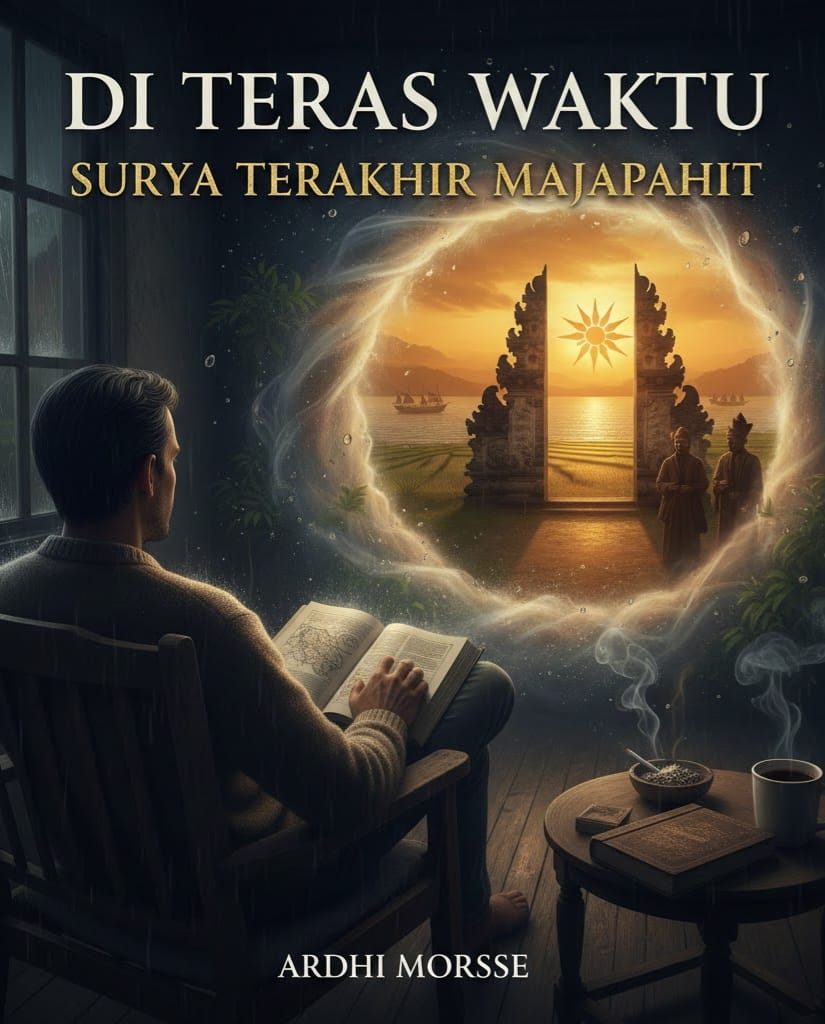

Di sebuah malam penghujung tahun, seorang lelaki duduk tenang di teras rumah, ditemani hujan, kopi hitam, dan sebatang rokok. Dalam kesunyian itu, ia membaca buku sejarah tentang akhir kejayaan Majapahit. Perlahan, bacaan tersebut menyeretnya masuk ke sebuah lorong waktu, tempat masa kini bertaut dengan masa lalu.

Ia menyaksikan Majapahit bukan sekadar sebagai kerajaan yang runtuh, melainkan sebagai peradaban besar Nusantara yang dibangun dengan kecerdasan politik, hukum yang tertata, kekuatan prajurit, serta pengelolaan pertanian dan laut yang menjadikannya negara adikuasa. Di tengah dinamika itu berdiri Bhre Kertabumi, raja di masa peralihan, yang didampingi Sabda Palon dan Naya Genggong, mereka dua penjaga kebijaksanaan zaman yang memahami perubahan sosial, politik, dan spiritual.

Cerpen ini mengisahkan masuknya ajaran Islam ke Jawa melalui jalur damai para saudagar dan ulama, konflik batin di dalam istana Majapahit, kecemburuan permaisuri Dewi Amarawati, serta pengasingan Siu Ban Ci yang melahirkan Jinbun (Raden Hasan), Ia akan menjadi tokoh cikal bakal berdirinya Kesultanan Demak. Di sisi lain, Raden Bondan Kejawan dididik untuk menjadi jembatan antara dunia lama dan dunia baru.

Kembali ke teras rumah, sang pembaca menutup buku dengan kesadaran bahwa kejatuhan Majapahit bukanlah tanda kekalahan, melainkan perubahan zaman.

Cerpen ini menjadi refleksi tentang kebesaran nenek moyang Nusantara, kebijaksanaan politik, dan pesan abadi bahwa sebuah bangsa tidak pernah benar-benar runtuh selama ia mau mengingat, memahami, dan belajar dari sejarahnya.

Lorong Waktu di Teras Rumah

Hujan turun pelan di penghujung tahun, seperti waktu yang sengaja melambat agar manusia sempat merenung.

Di teras rumah aku duduk sendiri. Kopi hitam mengepul tipis, rokok menyala perlahan, dan malam menggantungkan sunyinya di antara suara air yang jatuh ke tanah.

Aku membuka sebuah buku sejarah “PUDARNYA SURYA MAJAPAHIT,” tentang akhir kejayaan Majapahit.

Kertasnya sudah kuning, baunya menyimpan jejak ratusan tahun. Aku membaca tanpa tergesa, sebab sejarah tidak pernah suka dikejar. Ia lebih suka dipahami.

Asap rokok naik, membentuk garis-garis samar di udara. Di sanalah lorong waktu seakan terbuka. Teras rumah berubah menjadi batas antara kini dan masa lalu. Aku hanyut Kedalamnya.

Majapahit berdiri di hadapanku, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai sebuah peradaban yang hidup. Lumbung-lumbung padi penuh, sungai dan laut terkelola, pelabuhan ramai oleh kapal dari berbagai negeri.

Negeri ini tidak besar karena congkaknya, melainkan karena kemampuannya mengatur kehidupan.

Nenek moyang Nusantara memahami satu hal penting: negara tidak dibangun dengan amarah, melainkan dengan Akal, Kecerdasan, ketelitian dan perhitungan. Mereka tahu bahwa hukum adalah tulang punggung kekuasaan, dan pangan adalah dasar ketenteraman.

Negara yang kuat bukan yang paling sering berperang, melainkan yang membuat rakyatnya tidak cemas menghadapi hari esok, Sejahtera, aman dan Tentram.

Para prajurit Majapahit bukan sekadar pengangkat senjata. Mereka adalah penjaga batas, disiplin, dan martabat. Di istana, hukum ditegakkan bukan untuk menyenangkan penguasa, melainkan menjaga keseimbangan.

“Ketika hukum dijadikan alat kekuasaan, saat itulah sebuah negeri mulai kehilangan arah.”

Di singgasana duduk Bhre Kertabumi, raja Kerajaan Keling, memerintah di masa yang genting (Akhir Masa Kejayaan Majapahit). Ia bukan raja di zaman keemasan, melainkan raja di persimpangan sejarah. Dunia lama mulai rapuh, dunia baru perlahan mengetuk pintu.

Berada Di sisinya berdiri dua sosok yang tak terikat usia, Merekalan yang di panggil dengan nama Sabda Palon dan Naya Genggong. Mereka bukan sekadar penasihat, melainkan pembimbing raja sekligus penjaga kesadaran zaman.

Sabda Palon merupakan titisan Resi Agastya, Kemampuannya membaca politik, ancaman, tata negata hingga membaca perubahan cuaca. Ia juga memahami bahwa kekuasaan tidak bisa melawan waktu.

“Raja yang besar bukan yang menolak perubahan, melainkan yang mampu mengendalikannya tanpa kehilangan jati diri.”

Ia mengajarkan bahwa perang bukan selalu jawaban dan damai bukan berarti menyerah. Tapi Memperkecil pertumbuhan darah di Majapahit adalah jalan terbaik sebuah perubahan.

Politik sejati bukan tentang menang hari ini, tetapi memastikan negeri tetap Ada dengan utuh dan bersama di masa depan.

Naya Genggong menjaga sebagai penyeimbang dan menjadi akar idiologi dan spiritual Majapahit, mengingatkan bahwa negeri tanpa ingatan leluhur akan mudah tergoda oleh kilau asing.

“Bangsa yang lupa asal-usulnya akan sibuk mencari identitas di tanah orang lain. Namun perubahan datang juga dari arah yang tak bisa dicegah.”

Dari laut, dari para saudagar dan ulama atas angin, Islam tumbuh pelan namun pasti. Ia tidak datang dengan teriakan perang, melainkan melalui pasar, pernikahan, dan keteladanan.

Di Ngampel Denta, Sunan Ampel membangun peradaban baru dengan kesabaran.

Ajaran yang bertahan lama bukan yang dipaksakan, melainkan yang membuat manusia merasa dimuliakan.

“Majapahit tidak runtuh karena agama baru. Ia goyah karena gagal menyatukan perbedaan dalam satu kehendak bersama.”

Ketika perbedaan dianggap ancaman, persatuan berubah menjadi kenangan.

Selain itu, balik dinding istana, politik tidak hanya bergerak di ruang sidang, tetapi juga di ruang batin sang prameswari keling, Dewi Amarawati, permaisuri Bhre Kertabumi berdarah Champa, membawa pengaruh dan kecemburuan yang sunyi.

Sementara Siu Ban Ci, selir cantik dan kesayangan bhre kertabumi dari keluarga saudagar Tionghoa, sudah mengandung seorang anak yang kelak mengubah arah Jawa.

Istana sering runtuh bukan oleh musuh di luar, melainkan oleh api kecil yang dibiarkan menyala di dalam.

Kehamilan Siu Ban Ci menjadi keputusan politik yang pahit. Demi meredam gejolak, ia dipindahkan ke Palembang dan diserahkan kepada Arya Damar (Raja Palembang sekaligus Paman Kertabumi).

“Sejarah sering lahir dari pengasingan, bukan dari singgasana.”

Dari rahim yang dijauhkan itulah lahir Jinbun (Raden Hasan/Raden Patah), anak yang kelak mendirikan Kesultanan Demak. Ia tumbuh bukan di bawah bayang-bayang kemewahan, melainkan di kerasnya kenyataan.

“Pemimpin besar jarang tumbuh di tempat nyaman; mereka ditempa oleh jarak, luka, dan penolakan.”

Sementara itu, di tanah Jawa, Raden Bondan Kejawan, putra Bhre Kertabumi, dididik oleh Jaka Tarub (Kidang Talangkas) yang berada di dukuh tarub dan jauh dari kerjaan keling. Ia diajari ilmu pengetahun, olah kanuragan, membaca lontar (Sloka) dengan harapan menjadi jembatan, bukan tembok serta menghormati masa lalu tanpa membenci masa depan.

Kekuatan Nusantara bukan pada satu raja, tetapi pada kemampuannya merawat keberagaman.

Hujan di teras rumahku mulai reda. Kopi telah dingin, rokok tinggal abu.

Aku menutup buku perlahan, seakan takut mengganggu mereka yang baru saja kulihat.

Aku tersenyum kecil.

Nenek moyang kita bukan bangsa yang kalah.

Mereka membangun peradaban dengan kecerdasan, kesabaran, dan kebijaksanaan.

Mereka menata hukum, mengelola tanah, menjaga laut, dan memahami bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan bertahan tanpa kehilangan martabat.

Bangsa besar bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang mau belajar dari sejarahnya sendiri.

Tahun akan berganti. Malam semakin sunyi. Namun aku tahu, selama kita masih membaca, mengingat, dan merenung “Nusantara tidak pernah benar-benar runtuh. Ia hanya menunggu untuk kembali dipahami.”

Penulis : ARDHI MORSSE, 28 DESEMBER 2025