SEBUAH PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Mengetahui isi hati manusia, yang menyaksikan air mata yang tidak pernah jatuh di depan orang banyak, yang mendengar doa-doa lirih di sepertiga malam saat dunia terlelap.

Kisah ini lahir bukan sekadar dari imajinasi, tetapi dari denyut realitas yang hidup di tengah kota-kota kita. Di antara lampu jalan yang terang dan gedung-gedung yang menjulang, ada jiwa-jiwa yang berjuang dalam senyap. Ada perempuan-perempuan yang memikul beban lebih berat dari tubuhnya sendiri. Ada ibu-ibu yang separuh nafasnya habis untuk bertahan, dan separuh lainnya untuk berharap.

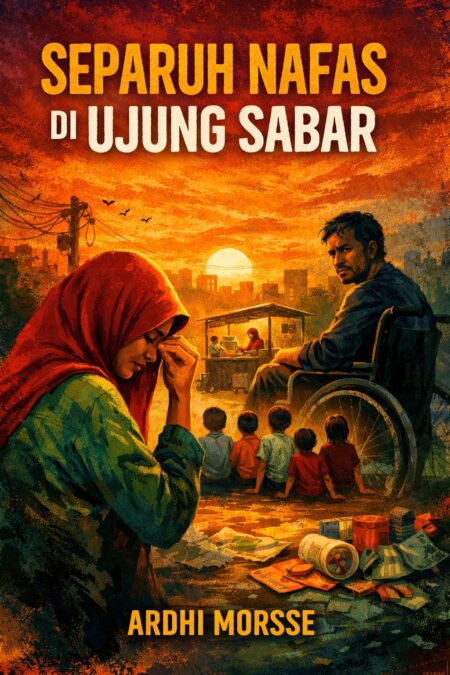

“SEPARUH NAFAS, DI UJUNG SABAR” merupakan potret tentang keteguhan, tentang luka yang dipeluk dalam diam, tentang cinta yang diuji oleh keadaan, dan tentang keberanian memilih jalan yang paling menyakitkan demi masa depan yang lebih manusiawi.

Shabira Saha bukan sekadar tokoh dalam cerita. Ia adalah simbol dari ribuan perempuan yang berdiri di garis tipis antara tanggung jawab dan kelelahan, antara kesetiaan dan kehancuran diri. Didi Barna merupakan gambaran kompleks tentang manusia yang terjebak dalam ego dan ketidakberdayaan. Sementara Nur Singalodra menghadirkan harapan bahwa hukum dan kemanusiaan masih bisa berjalan beriringan. Kisah ini tidak menawarkan jawaban hitam-putih. Ia hanya menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita hindari:

Apakah sabar harus selalu tanpa batas?

Apakah bertahan selalu lebih mulia daripada melepaskan?

Dan sampai kapan seorang ibu harus mengorbankan dirinya demi semua orang?

Sebagaimana kata Kahlil Gibran, “Penderitaan adalah retakan di mana cahaya masuk ke dalam hidup kita.”

Semoga kisah ini menjadi cermin bagi hati, membuka empati, dan menghadirkan keberanian untuk melihat kenyataan dengan lebih jujur dan lebih manusiawi. Akhirnya, karya ini saya persembahkan untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Untuk para ibu yang tidak pernah berhenti berdiri meski dunia terus menekan. Untuk setiap jiwa yang berada di ujung sabar, namun masih menyisakan separuh nafas untuk bertahan.

Semoga kisah ini menyentuh, menguatkan, dan memberi makna.

NASI UDUK SHABIRA

Hujan pagi itu menjadikan Kota yang tidak pernah tidur dalam keadaan Dingin, walaupun banyak penderitaan yang menyapa ketika suasana kota madya tidak memberikan jeda kepada penghujung karena tidak pernah benar-benar peduli

Lampu-lampu jalan masih menyala seperti mata yang setengah terbuka. Kendaraan melintas tanpa henti. Klakson, asap, dan suara pedagang kaki lima bercampur menjadi satu irama keras kehidupan.

Diantara guyuran hujan dan di trotoar serta depan pusat perbelanjaan pasar modern kota madya, berdirilah sebuah gerobak sederhana.

Di kaca gerobaknya terdapat sebuah nama yang tertulis di sebuah kertas fotokopi:

“NASI UDUK SHABIRA”

Shabira Saha berdiri di balik gerobak itu. Tangannya cepat membungkus nasi, mengiris telur, menaruh tempe orek, sambal, dan sepotong ayam kecil.

Wajahnya terlihat lebih dewasa daripada usianya baru tiga puluhan. Garis kelelahan terlihat jelas di bawah matanya. Bibirnya sering tersenyum, tapi matanya seperti selalu menyimpan hujan.

Seorang pembeli berkata, “Teh, sambalnya ditambah ya.”

Shabira mengangguk, “Iya, Bang. Biar semangat kerjanya.”

Hehehehe….Pembeli itu tertawa kecil.

“Kalau sambalnya begini, bukan Cuma semangat kerja, bisa semangat hidup juga.”

Shabira ikut tersenyum, Tapi dalam hatinya, ia hanya berkata, “Semangat hidup itu mahal, Kadang lebih mahal dari sepiring nasi.”

Shabira teringat awal pernikahannya dahulu, Pernikahan yang dimulai dengan harapan sederhana

Dulu, Shabira merupakan gadis biasa, Lulus sekolah menengah, wajahnya cerah, mimpinya sederhana.

Ia hanya ingin, Punya rumah kecil, Suami yang bekerja, Anak-anak yang sekolah, Hidup yang cukup, Tidak kaya, tidak mewah dan Cukup tenang. Ia menikah dengan Didi Barna saat usianya baru sembilan belas tahun.

Didi waktu itu, Pekerja bangunan Tubuhnya kuat, Suaranya tenang, tapi terlihat bertanggung jawab

Pada malam pertama setelah akad, Didi berkata, “Bira, aku memang bukan orang kaya. Tapi aku janji, kamu nggak akan kelaparan selama hidup sama aku.”

Shabira tersenyum bahagia, Ia menjawab pelan, “Aku nggak butuh kaya, Bang. Aku Cuma butuh hidup tenang.”

Malam itu, mereka tidur dengan mimpi yang sama.

_____

Waktu berjalan begitu cepat, hari demi hari, bulan pun berlalu serta Tahun demi tahun terus berganti, Satu anak lahir, Lalu dua, Tiga, Empat, Lima dan Enam.

Rumah kontrakan mereka penuh suara tangis, tawa, dan rebutan mainan. Hidup memang tidak mewah, tapi mereka masih bisa makan tiga kali sehari dan Didi bekerja keras di proyek-proyek bangunan.

Sampai suatu sore, semuanya berubah, setelah pulang kerja, dia sedang di dapur tiba-tiba Didi terjatuh lalu pingsan. Lalu di bawa ke rumah sakit, tidak di ketahui apa penyakit, Tubuhnya tidak lagi bisa digerakkan dari pinggang ke bawah.

Dokter berkata pelan, “Maaf, Bu. Kemungkinan besar suami Ibu akan lumpuh.”

Dunia Shabira seperti runtuh tanpa suara.

_____________

Sejak pristiwa itu, pengobatan terhadap terus di lakukan, baik medis maupun non medis, namun belum ada perkembangan sama sekali, selama Tiga tahun kehidupan Shabira berubah drastis dan menggerus jiwanya, tiga tahun bukan waktu sebentar karena sejak kecelakaan itu, Didi, Tidak bisa bekerj, Tidak bisa berjalan, Tidak bisa memberi nafkah, Bahkan untuk mandi pun harus dibantu, Semua beban jatuh ke pundak Shabira.

Ia Berjualan nasi uduk dari subuh, Pulang siang untuk mengurus anak, Sore mencari bahan dagangan Lalu merawat suami, Ia berjuang sendirian tanpa ada keluarga baik dari keluarga suaminya maupun keluarganya sendiri.

Setiap hari dia berjuang sendiri karena Kontrakan harus dibayar, Listrik harus hidup, Anak-anak harus makan, belum lagi Sekolah?, Dua anaknya sudah berhenti, Satu bekerja lepas ikut temennya, Satu lagi membantu ibunya di gerobak.

Suatu malam, saat menyiapkan nasi untuk besok, Shabira duduk di lantai dapur. Tangannya gemetar, Anak sulungnya bertanya, “Ibu kenapa?”

Shabira menjawab pelan, “Ibu Cuma capek, Nak.”

Anak itu berkata, “Kalau Ibu capek, siapa yang gantiin Ibu?”

Shabira terdiam, tanpa terasa Air matanya jatuh ke lantai.

Setelah selesai di dapu, lalu ke kamar untuk melihat suaminya, malam itu Didi berkata dari atas ranjang, “Bira, aku mau ayam goreng. Sudah lama nggak makan.”

Shabira yang baru pulang dari jualan dan masak untuk bahan-bahan jualan besok lalu menjawab lelah, “Uangnya nggak ada, Bang. Buat beras saja pas-pasan.”

Didi menggerutu, “Kamu sekarang pelit sama suami sendiri.”

Shabira menatap suaminya, Matanya merah lalu menjawab, “Bukan pelit, Bang. Memang nggak ada.”

Didi membentak, “Dulu waktu aku kerja, kamu tinggal enak di rumah!”

Shabira tidak menjawab, Ia hanya menunduk.

Dalam hatinya, ia berteriak, “Aku tidak ingin enak.

Aku hanya ingin hidup normal.”

lalu Shabira duduk di samping ranjang Didi, “Bang… kita bicara ya.”

Didi menoleh, “Apa lagi?”

Shabira menarik napas panjang. “Aku sudah capek, Bang. Sudah tiga tahun begini. Aku kerja, rawat kamu, rawat anak-anak… Aku nggak kuat.”

Didi menatapnya tajam, “Maksud kamu apa?”

Shabira berbisik, hampir tak terdengar, “Aku mau pisah, Bang.”

Didi langsung marah, “Pisah? Lalu siapa yang rawat aku? Kamu tega ninggalin aku mati?”

Shabira menangis, “Aku juga hampir mati, Bang. Tapi bukan badanku… hatiku.”

Didi membentak, “Pokoknya aku nggak mau cerai! Kamu tetap istri aku!”

Shabira hanya menutup wajahnya, Ia teringat nasihat salah satu pelanggannya, “Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah luka, Tapi kewajiban yang tak lagi sanggup dipikul.”

KEHIDUPAN SHABIRA SAMPAI KE KANTOR HUKUM SINGALODRA

Di sebuah kantor hukum di pinggir kota, seorang pengacara muda bernama Nur Singalodra sedang membaca berkas.

Seorang sahabatnya, penulis lepas seperti biasa datang ke kantornya walaupun hanya menikmati secangkir kopi. Sambil mengaduk kopi di tangannya,

“Nur, aku mau cerita. Ada Temen tinggalnya di kampung sebelah… kasihan sekali hidupnya.”

“Kenapa?” tanya Nur.

“Perempuan, enam anak, suaminya lumpuh. Dia jualan nasi uduk tiap hari. Katanya mau cerai, tapi nggak punya uang buat pengacara.”

Nur terdiam, lalu kembali bertanya, “Namanya siapa?”

“Shabira Saha.”

Nur menutup berkasnya. Lau Ia berkata pelan, “Keadilan itu bukan milik orang yang punya uang saja.”

Ia bangkit dari kursinya. “Besok, kita kesana, aku mau ketemu dia.”

_________

Pagi itu, Nur datang ke gerobak nasi uduk, “teh, nasi uduknya satu.”

Shabira membungkus nasi, “Duduk saja, Pak. Sebentar.”

Nur memperhatikan wajahnya. Ia melihat kelelahan yang dalam. Setelah pembeli lain pergi, Nur berkata pelan, “Teh, saya dengar teteh lagi ada masalah. Saya pengacara.”

Shabira kaget, “Pengacara? Saya nggak punya uang, Bang.”

Nur tersenyum, “Saya tidak bicara soal uang. Kalau teteh punya surat keterangan tidak mampu, saya siap bantu gratis.”

Shabira menatapnya lama, Matanya berkaca-kaca sambil berkata, “Kenapa abang mau bantu saya?”

Nur menjawab tenang, “Karena hukum seharusnya berdiri untuk orang yang paling lemah, Bukan hanya yang paling kuat.”

Setelah pertemuan pagi itu, Malamnya, Shabira tidak bisa tidur, Ia melihat suaminya yang terbaring dan melihat anak-anaknya yang tidur berdesakan.

Ia berbisik dalam hati, “Apakah aku istri yang durhaka?

Atau hanya manusia yang sudah terlalu lelah?”

Ia teringat kutipan Rumi yang pernah ia baca di kalender bekas, “Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu.”

Shabira memejamkan mata, “Kalau ini luka, Ya Tuhan… kapan cahayanya datang?”

KEPUTUSAN DI UJUNG SABAR

Keesokan harinya, ia menemui Nur di kantornya, “Bang… saya sudah pikirkan. Saya mau ajukan cerai.”

Nur mengangguk, “Saya akan bantu, teh. Tapi satu hal, keputusan ini harus teteh ambil tanpa paksaan siapa pun.”

Shabira berkata pelan, “Aku bukan mau lari dari tanggung jawab. Aku hanya ingin anak-anakku punya masa depan.”

Nur menjawab, “Terkadang, keberanian terbesar seorang ibu Adalah memilih jalan yang paling menyakitkan Demi kehidupan anak-anaknya.”

Setelah pulang dari kantor hukum Nur Singalodra, Hari itu, Shabira mengurus surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. Kertas tipis, tapi rasanya seperti membawa seluruh masa depannya.

Lalu Ia berjalan pulang dan kembali mendorong gerobak nasi uduknya untuk berjualan.

Di sudut jalan, gerobak nasi uduknya tetap berdiri, Asap nasi mengepul. Anak-anaknya membantu membungkus, Shabira memandang langit kota yang abu-abu.

Ia berbisik, “Aku bukan tidak ingin hidup bahagia. Tapi cukup Aku hanya ingin hidup yang manusiawi.”

———

Seperti yang pernah di katakan seorang Nelson mandela, “Keberanian bukan berarti tidak takut, Tapi tetap berjalan meski hati gemetar.”

“Pernikahan yang sehat adalah tempat dua jiwa saling menguatkan, Bukan satu jiwa memikul semua beban. Kadang cinta tidak berakhir dengan kebersamaan, Tapi dengan keberanian melepaskan.”

EPILOG : SEPARUH NAFAS, DI UJUNG SABAR

Langit kota madya sore itu berwarna jingga pucat. Tidak terlalu indah, tidak pula sepenuhnya muram, seperti hidup Shabira Saha yang tidak lagi hitam atau putih, melainkan penuh abu-abu yang harus diterima dengan lapang dada.

Sidang itu akhirnya tiba, Di ruang Pengadilan Agama yang sederhana, Shabira duduk dengan tangan saling menggenggam. Nur Singalodra berdiri di sampingnya, tenang, rapi, dan penuh keyakinan. Didi Barna didorong dengan kursi roda oleh seorang petugas.

Mata mereka sempat bertemu, tidak ada lagi amarah sebesar dulu. Tidak ada lagi bentakan, yang tersisa hanyalah kelelahan dari dua jiwa yang sama-sama terluka.

Hakim bertanya lembut, “Apakah keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang?”

Shabira mengangguk. Suaranya gemetar, tetapi jelas, “Sudah, Yang Mulia.”

Didi terdiam lama. Untuk pertama kalinya sejak tiga tahun terakhir, suaranya tak lagi meninggi, “Aku cuma… takut sendirian.”

Shabira menatapnya. Air matanya jatuh pelan, “Aku juga takut, Bang. Tapi aku lebih takut kalau anak-anak kita kehilangan masa depan.”

Ruangan itu hening, didalam keheningan itulah, semua ego runtuh. Semua kesalahpahaman menguap, yang tersisa hanya kenyataan: hidup tak selalu berjalan seperti yang direncanakan.

Putusan akhirnya pun dibacakan dan Perceraian dikabulkan.

Shabira menutup wajahnya. Ia menangis, bukan karena benci, bukan karena menang, tetapi karena sebuah babak hidup telah benar-benar selesai.

Beberapa bulan kemudian, gerobak nasi uduk itu masih berdiri di sudut yang sama.

Namun kini berbeda, Anak sulungnya kembali sekolah paket dan Dua anaknya yang lain mulai membantu dengan lebih teratur.

Ada bantuan sosial yang berhasil diurus Dan Nur, diam-diam, tetap memantau dari jauh tanpa pernah menuntut balasan apa pun.

Didi akhirnya tinggal di rumah singgah milik yayasan sosial yang dihubungkan oleh Nur. Tidak mewah, tapi layak. Di sana ada perawat. Ada orang-orang senasib. Ada ruang untuk berdamai dengan dirinya sendiri.

Suatu sore, Shabira menerima pesan singkat dari nomor lama, “Bira, maafkan aku. Jaga anak-anak baik-baik.”

Shabira membaca pesan itu lama.nIa tak membalas dengan panjang. Hanya satu kalimat, “Kita sama-sama belajar ikhlas, Bang.”

Ia menyimpan ponselnya, lalu Menatap anak-anaknya yang tertawa di dekat gerobak.

Angin sore menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menarik napas panjang tanpa terasa sesak. Separuh nafasnya yang dulu habis untuk bertahan, kini mulai kembali utuh, “Keberanian terbesar dalam hidup bukanlah bertahan dalam penderitaan, tetapi memilih keluar darinya tanpa kehilangan kemanusiaan. Sabar bukan berarti membiarkan diri hancur, melainkan tahu kapan harus berhenti agar tidak binasa.”

Sebagaimana Mahatma Gandhi pernah berkata, “Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik, tetapi dari kehendak yang tak tergoyahkan.”

Shabira bukan perempuan sempurna. Ia hanya seorang ibu yang memilih hidup.

Ia bukan meninggalkan tanggung jawab, tapi menyelamatkan masa depan dan kota madya itu tetap ramai seperti biasa. Lampu-lampu tetap menyala dan Orang-orang tetap berlalu-lalang. Namun di satu sudut trotoar, ada seorang perempuan yang akhirnya menemukan kembali separuh nafasnya di ujung sabar yang nyaris patah.

==========TAMAT ========

ARDHI MORSSE, JUMAT 13 FEBRUARI 2026