Prolog : Doa dari Posko, Tarawih di Tengah Ketidakadilan

Bulan Ramadhan selalu datang dengan wajah yang lembut dan penuh kemeriahan, hadir membawa janji keberkahan, mengajarkan kesabaran, menumbuhkan empati dan menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga umat muslim. Di bulan ini, orang-orang berharap meja makan terisi, hati menjadi tenang dan doa-doa melangit tanpa beban.

Akan tetapi, tidak semua Awal Ramadhan datang dengan kehangatan dan kebahagiaan yang sama.

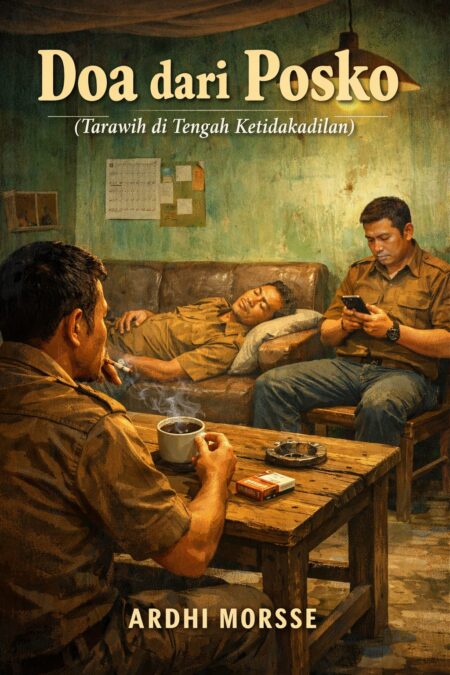

Di sudut-sudut kota madya yang juga di sebut kota industri, ada posko kecil yang nyaris tidak terlihat. Di dalamnya, para pegawai lapangan menjalani tugas negara dengan gaji yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. Wajah-wajah mereka yang sering luput dari perhatian, meski setiap hari menjaga ketertiban, ketentraman serta pelayanan masyarakat.

“Doa dari Posko” merupakan sebuah Cerita yang lahir dari kenyataan itu. Kisah ini tidak sekadar bercerita tentang tiga orang ASN lapangan seperti Bhumi, Defan, dan Mamat yang berbincang di sela lelahnya tugas. Ia menjadi refleksi sosial tentang ketimpangan, tentang kebijakan yang terasa jauh dari keadilan dan juga tentang bagaimana Ramadhan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi bulan penuh kegelisahan dan keprihatinan bagi sebagian orang.

Di dalam ruang posko sederhana, dengan kopi hitam dan rokok murahan, mereka berbicara tentang hidup, tentang utang, tentang martabat, tentang geopolitik dan geoekonomi yang terasa begitu jauh dari keseharian, tetapi justru menentukan nasib mereka. Percakapan mereka bukan sekadar keluhan, tetapi juga doa. Doa yang jujur dan lahir dari hati yang lelah namun tetap beriman.

Kisah ini ingin mengingatkan bahwa keadilan sosial bukan hanya konsep dalam buku undang-undang atau pidato-pidato pejabat. Ia merupakan kenyataan yang harus dirasakan oleh mereka yang berada di lapisan paling bawah dari struktur pemerintahan.

Sebab Pemerintahan yang kuat bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga mampu memastikan rakyat kecilnya hidup dengan layak dan bermartabat.

Melalui kisah cerita ini, penulis tidak bermaksud menyudutkan siapa pun. Kisah ini hanyalah cermin dan sebuah ajakan untuk melihat lebih dalam, untuk mendengar suara-suara yang selama ini tenggelam dalam hiruk-pikuk pembangunan.

Semoga kisah cerita “Doa dari Posko” dapat menjadi pengingat bahwa di balik seragam dinas lapangan yang sederhana, ada keluarga yang menunggu. Di balik tugas yang berat, ada hati yang berharap dan di balik ketidakadilan, selalu ada doa yang tidak pernah berhenti naik ke langit. Karena mungkin, di ruangan kecil posko itulah, doa-doa paling jujur sedang dipanjatkan.

Tiga Sahabat Di Malam Pertama Ramadhan

Malam pertama Ramadhan telah tiba secara perlahan di sebuah kota industri, salah satu wilayah penyangga Ibu Kota. Lampu-lampu jalan memerangi kendaraan yang melintas dan memadati lalulintas, bekas terik siang yang panjang. Suara kendaraan tidak pernah berkurang, hingga menyatu dengan bunyi beduk dan suara adzan tarawih dari masjid kecil di dekat lapangan.

Di ruangan posko sederhana, berdinding kusam dan penuh retakan, tiga pegawai ASN lapangan duduk melingkar di bangku yang mulai lapuk. Seragam lapangan mereka masih berdebu dan Sepatu penuh tanah. Wajah mereka terlihat lelah, tapi matanya masih menyala oleh kegelisahan.

Bhumi, Defan dan Mamat, mereka bertiga merupakan ASN lapangan golongan rendah yang sehari-hari menjaga ketertiban dan ketentraman kota madya. Di atas meja kayu hanya ada dua gelas kopi hitam, satu bungkus roti bakar dan rokok murahan tanpa label cukai yang mereka beli secara patungan.

Bhumi membuka bungkus rokok murahan itu. Ia mengambilnya dengan hati-hati.

“Biar nggak patah,” katanya pelan, “Tiga orang, satu satu bungkus, Kaya negara kita, ya… rakyatnya sangat banyak, tapi yang kenyang Cumasegelintir orang.”

Defan mengambil satu batang sambil tersenyum pahit, “Di Negara ini, Kita bukan kekurangan uang, Bhumi. Hanya kekurangan keadilan.”

Mamat yang sejak tadi diam, menatap rokok murah di tangannya, “Gaji hanya segini… Ramadhan pula… Anak dan istri tadi bertanya, ‘Ayah, besok sahurnya pakai ayam gorengan, kan?’”

Ia tertawa Kecut terhadap sebuah kenyataan, tapi matanya berkaca-kaca dengan tangan gemetar, “Gue jawab aja, ‘Insya Allah ya nak, doain ayah ada rezeki,’ Padahal gue sendiri nggak tahu.”

Ruang Pos itu kembali Sunyi…Hanya suara kipas angin kecil yang berdecit dan tidak beraturan.

Bhumi menyandarkan punggungnya ke kursinya, “Tau nggak kalian,” katanya pelan, “Imam Ali pernah bilang, ‘Jika kemiskinan itu manusia, niscaya aku akan membunuhnya.’”

Defan pun mengangguk pelan lalu berkata, “Itu kalimat yang keras. Tapi jujur, Karena kemiskinan bukan hanya sekadar masalag ekonomi, tapi Ia merampas martabat.”

Sambil menghisap rokok, Mamat memandang tangan kasarnya lalu berkata lirih, “Martabat… kata yang mahal buat orang Seperti kita ini.”

Bhumi menatap langit-langit seng ruangan, “Negara atau pemerintah seharusnya menjadi pelindung, Tapi kadang… negara atau pemerintah terasa seperti atasan yang Cuma ingin laporan, tapi nggak tahu isi perut apalagi kesejahteraan pegawai rendahannya.”

Defan, yang dikenal paling banyak membaca, Ia kembali menyalakan rokoknya, “Kalian tahu nggak, kota madya kita ini merupakan wilayah penyangga ibu kota. Sudah mulai Investor baik lokal maupun luar negeri banyak masuk dan awasan industri berkembang pesat dampaknya Pajak masuk semakin besar dan peluang Retribusi lainya juga sama.”

Mamat pun kembali mengangguk, lalu berkata, “Pabrik ada di mana-mana dan Truk-truk besar setiap hari lewat depan rumah dan memenuhi jalan raya.”

Lalu Defan melanjutkan, “Itu namanya geoekonomi mat, Wilayah yang punya nilai ekonomi strategis akan jadi pusat kepentingan mulai dari Investor, pengusaha, pejabat, semua berkumpul di situ.”

Lalu Bhumi menyela, “Terus kita ini fungsinya apa ya di antara mereka?”

Defan terlihat diam sambil tersenyum getir dan berkata pelan, “Kita ini… hanya penjaga mesin. Tapi tidak termasuk dalam bagian dari hasilnya.”

Ia mengutip buku KAPITAL perlahan, “Seperti kata Karl Marx, ‘Pekerja menciptakan kekayaan, tapi tetap miskin karena sistem yang tidak adil bahkan lebih menindas kelas bawah.’”

Mamat menghela napas panjang, “Apakah kita juga termasuk menjadi korban sistem?”

Bhumi menatap Mamat dan menggeleng, “Bukan korban tapi Kita ini saksi, Saksi bahwa keadilan itu belum turun ke jalan masih berada di ruangan yang nyaman.”

Ramadhan Tidak Seperti Doa

Kumandang Adzan Isya terdengar dari kejauhan, Suaranya samar, tertutup bising kendaraan yang memadati jalan.

Mamat menatap ke masjid deket lapangan, “Dahulu waktu kecil, Menyambut Malam Ramadhan pertama itu paling indah. Rumah sederhana, tapi ibu selalu masak menu istimewa mulai dari ayam goreng, tempe, sayur dan sambal goreng serta nggak pernah merasa miskin.”

Defan pun tersenyum sambil berkata, “Karena waktu itu, kita miskin bersama-sama dan Sekarang, kesenjangan terlalu jauh. Bagi Orang kaya menjalani puasa dengan meramaikan hotel dan restoran, sedangkan kita menjalani puasa di jalan dan di posko.”

Bhumi pun berkata pelan, “Ramadhan itu bukan Cuma soal ibadah, Tetapi juga soal keadilan sosial. Nabi Muhammad pernah bersabda, ‘Tidak beriman seseorang yang tidur kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar.’”

Mamat mengangguk sambil berkata pelan, “Kalau begitu, kota madya ini pemimpinya sedang diuji.”

Defan mengaduk kopi yang masih panas, “Setiap apel, kita disuruh disiplin, sabar, ikhlas dan kerja keras. tetapi semua itu bukan solusi struktural apalagi memenuhi kebutuhan.”

Bhumi pun mengangguk, “Sabar dan ikhlas itu sikap pribadi, Tapi keadilan itu tanggung jawab Para pemimpin atau yang duduk di pusat pemerintahan.”

Mamat menatap kedua sahabatnya, “Menurut kalian, ikhlas bisa bayar kontrakan apa nggak?”

Ruangan kembali Sunyi dan hening…tidak ada yang menjawab.

Akhirnya Bhumi menjawab pelan, “Umar bin Khattab pernah berkata, ‘Jika seekor keledai mati kelaparan di tepi sungai Efrat, aku takut Allah akan menanyakannya kepadaku.’”

Lalu Defan melanjutkan, “Itu baru pemimpin yang takut pada penderitaan rakyatnya.”

Mamat kembali tersenyum pahit, “Kalau pemimpin kita takut, mungkin nasib kita nggak begini.”

Angin malam berhembus lewat celah posko, lalu Mamat berkata pelan, “Gue sekarang punya tiga pinjaman, Satu koperasi, satu bank, satu pinjol. Semua Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup.”

Defan pun kembali mengangguk, “Utang itu bukan Cuma soal uang, Tapi menggerogoti harga diri.”

Bhumi menatap temannya dengan sendu, “Makanya banyak pegawai akhirnya nekat, mulai dari Pungli, korupsi kecil, manipulasi. Bukan karena mereka jahat, Tapi karena sistem membuat kita putus asa.”

Defan mengutip salah satu buku filsuf Prancis, Jean-Jacques Rousseau, “Manusia lahir bebas, tetapi di mana-mana ia terbelenggu.”

Mamat tertawa kecil, “Kalau kita, lahir miskin, kerja keras, tetap miskin maka Belenggu dan tekananya dobel.”

Tiba-tiba listrik di posko mati dan Lampu padam, Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil.

Sambil menghisap rokok, Bhumi berkata, “Ramadhan tahun ini bukan tentang kenyang, Tapi tentang cahaya.”

Defan lalu menatap ke luar, “Cahaya itu bisa datang dari kesadaran dan kita tidak sendirian.”

Mamat mengangguk, “Kita bertiga di sini, minimal masih bisa ketawa bareng walaupun pikiran kita penuh tekanan.”

Bhumi kembali tersenyum, “Dan selama kita masih punya iman, kita belum kalah.‘Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.’ (QS. Al-Insyirah: 6)”

Prolog

Malam pertama Ramadhan terus bergulir, seperti waktu yang tidak pernah menunggu siapa pun. Lampu-lampu kota tetap menyala, kendaraan masih memadati jalan berlalu-lalang dan gedung-gedung tinggi berdiri angkuh seakan tidak pernah peduli pada kisah kecil yang terjadi di sudut-sudutnya.

Di ruangan kecil posko sederhana itu, Bhumi, Defan, dan Mamat hanyalah tiga nama dari sekian banyak wajah yang menjalani hidup dalam keterbatasan. Mereka bukanlah tokoh politik besar, bukan pejabat eselon, bukan pengusaha dan bukan orang-orang yang suaranya sering terdengar di ruang rapat. Mereka hanyalah aparatur kecil yang menjaga kota agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Namun dari posko itulah, lahir percakapan yang jujur, Tentang gaji yang tidak pernah mencukupi kebutuhan, tentang utang yang menumpuk, tentang anak-anak yang menunggu sahur, tentang sabar dan ikhlas yang sering kali terasa lebih berat daripada beban kerja itu sendiri.

Di atas semua itu, mereka masih menyisakan satu hal: doa. Doa yang sederhana, tanpa kata-kata rumit yang tidak meminta kekayaan berlimpah, hanya memohon hidup yang layak dan sedikit keadilan.

Ramadhan tahun ini mengajarkan bahwa lapar bukan hanya milik orang miskin, tetapi juga pelajaran bagi yang berkuasa. Bahwa puasa bukan sekadar menahan makan dan minum, melainkan menahan keserakahan, menahan ketidakpedulian dan juga menahan diri dari kebijakan yang menyakiti orang kecil.

Kisah ini tidak berakhir dengan perubahan besar karena Tidak ada keputusan politik yang langsung memutarbalikan keadaan. Karena tidak ada pemimpin yang tiba-tiba datang membawa solusi.

Posko kecil itu tetap sederhana, gaji mereka tetap kecil, dan kehidupan tetap berjalan apa adanya. Namun ada satu hal yang tidak berubah: harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, doa-doa dari posko kecil itu akan sampai ke hati para pemimpin. Harapan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hadir dalam keputusan dan kebijakan. Serta Harapan bahwa anak-anak mereka tidak perlu mewarisi kesulitan yang sama.

Hingga pada akhirnya, sejarah tidak hanya ditulis oleh orang-orang besar, tetapi juga oleh doa-doa kecil yang dipanjatkan dalam kesunyian, di malam pertama Ramadhan, Mereka bertiga berdiri lalu Menggelar sajadah tipis yang sudah lusuh. Mereka melaksanakan Shalat tarawih di ruangan kecil, tanpa imam masjid, tanpa pengeras suara, tanpa karpet empuk. Hanya tiga lelaki, tiga hatindan tiga doa yang hampir sama, “Agar Ramadhan berikutnya, anak-anak mereka tidak perlu bertanya, ‘Pak, besok sahurnya pakai apa?’”

Setelah salam terakhir, Bhumi pun berdoa pelan, “Ya Allah, jika kami tidak bisa kaya, setidaknya jangan biarkan kami kehilangan harga diri. Dan jika pemimpin kami lupa, ingatkan mereka dengan cara-Mu, serta jangan biarkan anak-anak kami mewarisi kemiskinan yang sama.”

Di dinding posko, Bhumi menulis dengan spidol merah,

“Negara yang kuat bukan yang paling tinggi gedungnya, Tapi yang paling sedikit tangisan rakyat kecilnya.”

“Keadilan sosial bukan hadiah dari pemimpin, Tapi hak yang harus diperjuangkan rakyat.”

“Kami bukan minta kaya, Kami hanya ingin hidup layak.”

Malam pertama bulan Ramadhan Posko sederhana tetap sunyi, Namun di dalamnya, masih ada iman, persahabatan dan harapan. kadang, harapan merupakan satu-satunya kemewahan yang dimiliki orang-orang kecil.

=====BERSAMBUNG=====

ARDHI MORSS, RABU 18 FEBRUARI 2026